- HOME

- ピロリ菌検査・除去

ピロリ菌検査・除菌

ピロリ菌とは?

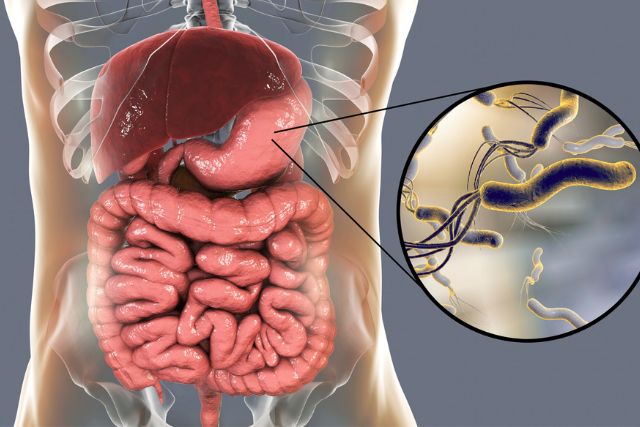

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は胃の粘膜に生息する細菌です。強い酸性環境である胃の中でも生き延びる特殊な能力を持っており、感染すると胃の粘膜に炎症を引き起こします。

日本での主な感染経路は幼少期の家庭内感染と考えられており、汚染された水や食物、または家族間の口を介した感染(食器の共用など)によって広がります。一度感染すると、自然に排除されることはほとんどなく、除菌治療を行わない限り胃の中に住み続けます。

ピロリ菌は胃がんの主要な原因の1つとされており、検査と適切な除菌治療により、胃の健康を守ることができます。胃の不調や胃炎、胃潰瘍などでお悩みの方、健康診断で胃の異常を指摘された方は、ぜひ大阪府松原市・岡・新堂・立部の松本医院にご相談ください。

※条件を満たす場合、保険適用で検査・除菌が行えます

なぜピロリ菌の検査・除菌は必要?

ピロリ菌感染を放置すると、様々な胃の病気のリスクが高まります。ピロリ菌感染が判明した場合は、胃がんや関連疾患の予防・治療のために除菌治療が強く推奨されています。

慢性胃炎・萎縮性胃炎

ピロリ菌は胃粘膜に持続的な炎症を引き起こします(慢性胃炎)。ピロリ菌による胃炎は無症状であることも多いのですが、長期化した胃炎は徐々に胃の正常な機能を障害し(萎縮性胃炎)、最終的に胃がんのリスクを高めてしまいます。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

ピロリ菌感染者は非感染者に比べて潰瘍発症リスクが高くなります。胃炎と同様、これも胃がん・十二指腸がんのリスクを上昇させる要因となります。

胃がん

日本人の胃がんのほとんどはピロリ菌感染が関与しているとされています。

胃MALTリンパ腫

胃に発生する悪性リンパ腫の一種で、ピロリ菌感染による慢性胃炎が主な原因となっています。

保険適用となる方

- 胃カメラ検査で胃炎(慢性胃炎)と診断された方

- 胃カメラ検査または造影検査で胃・十二指腸潰瘍と診断された方

- 胃MALTリンパ腫と診断された方

- 早期胃がんの内視鏡的治療後の方

- 特発性血小板減少性紫斑病の方

など

上記の条件に当てはまる方が保険適用の対象となります。ピロリ菌感染が確認された場合は、症状がなくても、胃がん予防の観点から除菌をおすすめしています。

※上記以外の方でもピロリ菌検査は可能です。お気軽にご相談ください(自費診療となります)

ピロリ菌検査の方法

胃カメラを使う検査

迅速ウレアーゼ試験

胃カメラ検査で採取した胃粘膜の組織にピロリ菌が産生する酵素(ウレアーゼ)があるかを調べます。

組織鏡検法

採取した組織を染色して顕微鏡で直接ピロリ菌を確認します。

培養法

採取した組織からピロリ菌を培養します。

胃カメラを使わない検査

尿素呼気試験

尿素を含む薬剤を飲み、息に含まれる二酸化炭素を測定します。ウレアーゼには尿素を分解してアンモニアと二酸化炭素を作り出す性質があるので、ピロリ菌感染がある場合には吐いた息の二酸化炭素濃度が上昇します。血液検査(抗体測定)

血液中のピロリ菌に対する抗体の有無を調べます。

便中抗原測定

便の中にピロリ菌の抗原があるかを調べます。

除菌治療の方法と流れ

1次除菌

胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬)と2種類の抗菌薬を1日2回、7日間服用します。服用が終わった後、薬の影響がなくなる1か月(8週間)以上経過してから再度検査を行い、治療の効果を確認します。1次除菌のみで完治することも多いです。

2次除菌・3次除菌

1次除菌が失敗した場合、薬の組み合わせを変えて再度内服治療を行います。適宜、耐性菌の検査を行いつつ、除菌が完了するまで繰り返します。

※保険適用となるのは2次除菌までで、3次除菌からは自費診療となります

治療中・治療後の注意点

治療中の注意点

- 処方された薬は指示通りに必ず服用してください(途中で中止すると除菌失敗や耐性菌発生のリスクが高まります)

- 治療中は禁煙し、飲酒も控えることをおすすめします

副作用について

- 一般的な副作用として、下痢・軟便、味覚異常、吐き気、皮疹などがありますが、多くは軽度で治療継続が可能です

- 強い副作用が出た場合は、直ちに当院にご相談ください

除菌後の注意点

- 除菌に成功しても胃がんのリスクがゼロになるわけではありません。特に萎縮性胃炎がある方は、定期的な胃カメラ検査をおすすめします

- 除菌後も再感染を起こすことがありますので、定期的な健康チェックを続けることが大切です

参考文献:H.pylori感染の診断と治療のガイドライン