- HOME

- 脂質異常症

脂質異常症

脂質異常症とは?

脂質異常症とは、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)が正常値から外れた状態です。以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、近年は低HDLコレステロール血症なども含めて「脂質異常症」と総称されるようになりました。

他の生活習慣病と同様に自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞などの重大な病気を引き起こすリスクがあります。病気の原因に共通項が多いことから、糖尿病や高血圧との合併が多い点にも注意が必要です。血液検査で異常を指摘された方、家族に心臓病や脳卒中の方がいる方は、早めの検査をおすすめします。

大阪府松原市・岡・新堂・立部の松本医院では、患者様の状態に合わせた脂質異常症の管理・治療をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。

脂質異常症の種類と原因

脂質異常症は、血液中のどの脂質が異常値を示すかによって、主に3つのタイプに分類されます。

高LDLコレステロール血症

LDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が140mg/dL以上の状態です。LDLコレステロールは血管壁に付着しやすく、動脈硬化を引き起こす主な要因となります。過剰な状態が続くと、血管内にプラークが形成され、血流が妨げられます。

脂肪分(特に肉類や乳製品などに多い動物性脂肪)の多い食事や加齢、肥満などが主な原因となります。

高トリグリセライド血症

中性脂肪(トリグリセライド)が150mg/dL以上の状態です。中性脂肪は食事から摂取されるため、食後に特に数値が上昇します。

過剰な糖質摂取やアルコール摂取により高値になりやすく、膵炎や脂肪肝のリスクも高めます。

低HDLコレステロール血症

HDLコレステロール(善玉コレステロール)が40mg/未満の状態です。HDLコレステロールには血管壁に溜まった余分なコレステロールを肝臓へ運ぶ働きがあり、動脈硬化を防ぐ役割を担っています。この値が低いと動脈硬化のリスクが高まります。

HDLコレステロールは運動不足や喫煙、肥満(メタボリックシンドローム)などの要因によって低下し、遺伝的な要因が関係することもあります。

脂質異常症の検査・治療

検査

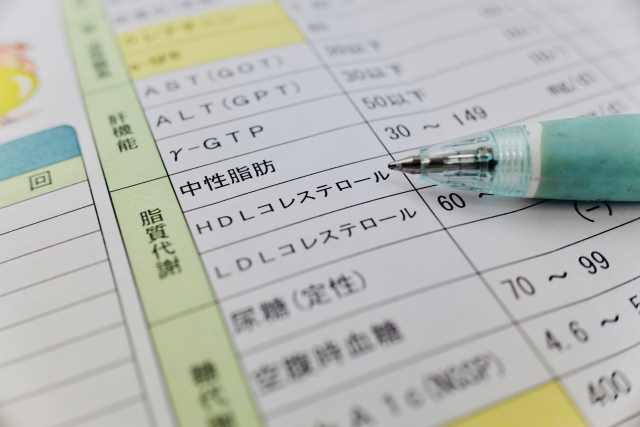

脂質異常症の診断は、主に血液検査によって行われます。主に以下の項目を測定し、診断の基準とします。

| 項目 | 数値 | 診断 |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上 | 高トリグリセライド血症 |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

※空腹時採血の場合の数値です

また、他の疾患による二次性脂質異常症の可能性も考慮して、必要に応じて甲状腺機能検査や肝機能検査、糖尿病検査なども行います。

治療

脂質異常症の治療は、大きく生活習慣の改善と薬物療法に分けられます。生活習慣の改善では食事療法と運動療法を組み合わせ、血中脂質を徐々に正常値に近づけていきます。

食事療法ではコレステロールや飽和脂肪酸の多い食品(動物性脂肪など)を控え、不飽和脂肪酸(魚油、オリーブオイルなど)や食物繊維(野菜、果物など)を多く含む食品を摂るようにします。また、運動療法ではウォーキングや水泳などの有酸素運動を生活に取り入れ、活動量を増やすようにします。

生活習慣の改善だけでは十分な効果が得られない場合や、すでに動脈硬化性疾患を発症している場合は、お薬による治療も検討します。脂質異常のタイプや合併症のリスクに応じて、適切な薬剤を選択します。

予防のためにできること

脂質異常症の予防と管理のために、日常生活では以下のことに注意しましょう。

- コレステロールや飽和脂肪酸の過剰摂取に注意する(肉類や乳製品、加工食品はなるべく控える)

- 野菜や果物、魚、大豆製品、食物繊維を多く含む食品を積極的に摂る

- ウォーキング、水泳、サイクリングなどの運動を習慣化する

- 禁煙・節酒をする

- 十分に睡眠を取る

- 過度なストレスを避ける

など

定期的な健康診断の重要性

脂質異常症は自覚症状がほとんどないため、年に一度は健康診断で血液検査を受けることをおすすめします。脂質異常症は高血圧や糖尿病などの他の生活習慣病と合併することが多く、複数の疾患が重なると動脈硬化性疾患のリスクが相乗的に高まります。総合的な健康管理を心がけましょう。

脂質異常症は適切な管理によって動脈硬化の進行を抑え、合併症のリスクを大幅に減らせる病気です。少しでも気になる症状や検査値の異常がある方は、早めに医師に相談しましょう。