- HOME

- 自己免疫性肝疾患

自己免疫性肝疾患

自己免疫性肝疾患とは?

自己免疫性肝疾患は、体の免疫系が誤って肝臓の細胞や胆管を攻撃することで起こる病気の総称です。主なものには、自己免疫性肝炎(AIH)、原発性胆汁性胆管炎(PBC)、原発性硬化性胆管炎(PSC)などがあります。

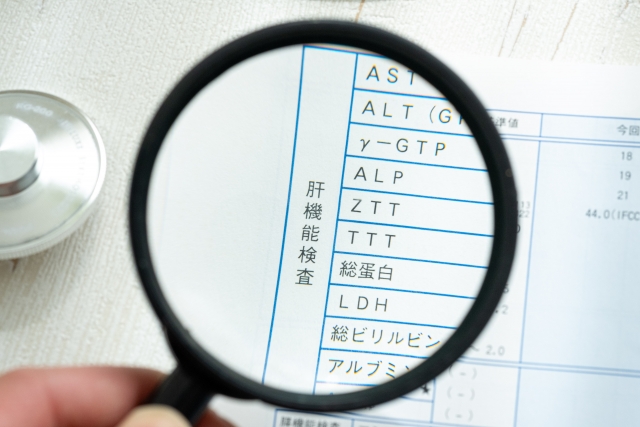

早期には症状がないか軽微なことが多く、健康診断などで肝機能検査の異常を指摘されて発見されることがほとんどです。一方で、放置すると徐々に肝臓の線維化が進み、肝硬変や肝不全に至る可能性があります。

自己免疫性肝疾患は比較的まれで、治療が難しい病気ですが、大阪府松原市・岡・新堂・立部の松本医院では専門医による適切な診断と治療を提供しております。肝機能検査の異常が続く方はご相談ください。

自己免疫性肝疾患の種類と症状

自己免疫性肝炎(AIH)

本来体を守るべき免疫系が誤って肝細胞を攻撃することで炎症を引き起こしている状態です。中年以降の女性、特に50~60歳代に多く見られます。初期は無症状のこともありますが、進行すると疲労感、食欲不振、黄疸などの症状が現れることがあります。重症化すると肝機能低下や肝硬変に進行する可能性があるため、早期発見・早期治療が重要です。

原発性胆汁性胆管炎(PBC)

胆汁(肝臓で作られる消化液)の通り道である胆管が慢性的な炎症により破壊され、胆汁の流れが滞っている状態です。中年女性、特に50歳代に多く見られます。主な症状は皮膚のかゆみで、進行すると黄疸が現れます。近年では健康診断での肝機能検査異常で発見される無症候性のケースが増加しています(症候性PBC)。

原発性硬化性胆管炎(PSC)

肝臓内外の胆管が障害を受け、狭窄や閉塞を起こして胆汁が停滞している状態です。日本では20代と60代に発症のピークがあります。若年患者では潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患を、高齢患者では膵炎を合併するケースが多々見られます。主な症状は黄疸とかゆみですが、無症状で肝機能検査の異常をきっかけに発見されることも少なくありません。

自己免疫性肝疾患の原因

自己免疫性肝疾患の完全な原因は解明されていませんが、以下のような要因が複数組み合わさって発症すると考えられています。

遺伝的要因

特定のHLA(ヒト白血球抗原)遺伝子型を持つ人は発症リスクが高いことが知られています。

自己免疫疾患の家族歴がある場合もリスクが高まります。

環境要因

ウイルス感染

特定のウイルス感染が自己免疫反応のきっかけになる可能性があります。

薬剤

一部の薬剤が自己免疫性肝炎様の発症・進行に関与している可能性もあります。

自己免疫性肝疾患の検査と診断

血液検査

AST、ALT、ALP、γ-GTPなどの肝機能の指標となる数値を測定します。必要に応じてIgGや抗核抗体も測定します。

画像検査

エコー検査やCT検査、MRI検査により、肝臓や胆管の状態を評価します。

肝生検

最終的な確定診断には肝臓の組織を採取して行う肝生検が重要です。自己免疫疾患の種類ごとに特徴的な組織所見があり、診断の決め手となります。

※当院で行っていない検査は、提携先医療機関と連携して実施します

自己免疫性肝疾患の治療

自己免疫性肝炎(AIH)の治療

薬物療法

炎症を抑える薬(ステロイド)や免疫抑制剤などが主な治療薬となります。炎症を抑えることで、症状や数値の改善が期待できることが多いです。

長期管理

症状が落ち着いた後も維持療法として低用量の薬剤を継続します。適切に継続できれば、病気のない方と同様の生活を送れます。

原発性硬化性胆管炎(PSC)の治療

対症療法

現時点ではPSC自体に対する有効な治療法はありません。細くなった胆管を内視鏡などで拡大する、抗菌薬で炎症を抑えるなどの対応を行い、症状の悪化を防ぎます。

進行例での治療

肝硬変に進行した場合は、合併症(腹水、食道静脈瘤など)に対する治療を行います。末期の肝不全では肝移植が検討されます。特にPSCでは、比較的早期から肝移植が選択肢となることがあります。

※専門医療機関をご紹介して実施します

参考文献:自己免疫性肝炎ガイドライン(2021年)